MHR改NCR仕様と750F1改900、2台のDUCATIを所有されているTさんが、DUCATI以上に愛して止まないのが、ヤマハTX750です。

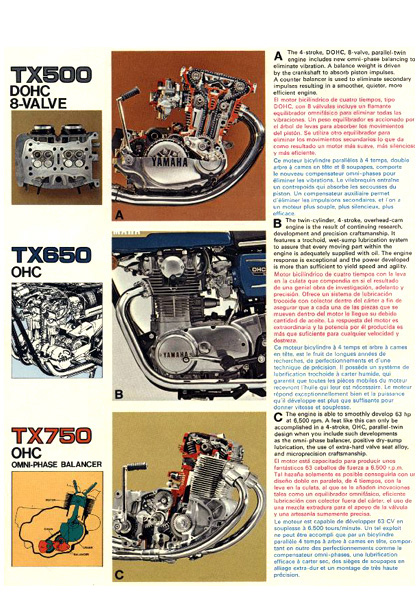

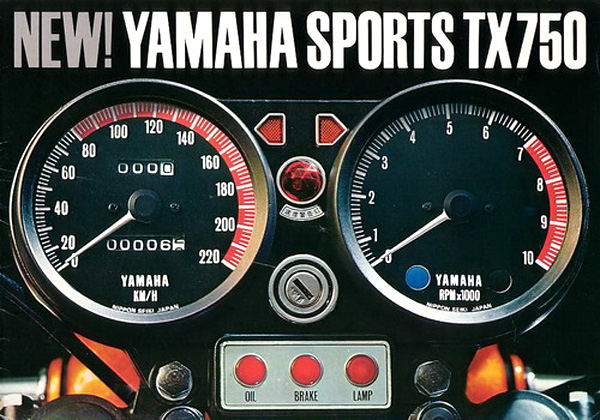

TX750(1972(昭和47)年)は、XS-1(1970(昭和45)年)に次ぐ、ヤマハ製4ストローク大型スポーツバイクの第2弾で、ヤマハ初の「ナナハン」です。

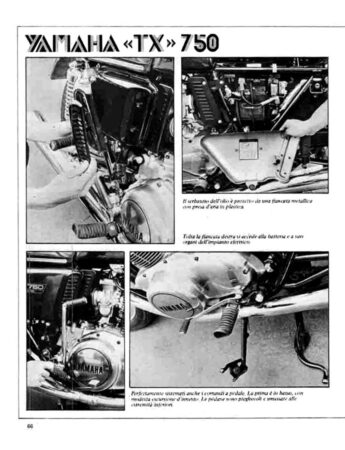

英車を強く意識したため保守的となったXS-1に対し、TX750は、独特のクランク・バランス機構、ドライサンプ潤滑、アルミリム、対向ピストンキャリパーなどを新規採用した意欲作でありました。

ライバルCB750の4気筒エンジンに、2気筒で勝負を挑むにあたり、そのアドバンテージは「扱いやすい特性」でした。

| CB750 | XS-1 | TX750 | |

| 最高 出力 |

67PS @ 8,000rpm |

53PS @ 7,000rpm |

63PS @ 6,500rpm |

| 最大 トルク |

6.1kgfm @ 7,000rpm |

5.5kgfm @ 6,000rpm |

7.0kgfm @ 6,000rpm |

| 乾燥重量 | 220kg | 185kg | 210kg |

TXは、ピークパワーこそCBに4PSほど劣るものの、その発生回転数は1,500rpmほど低く、ピークトルクは0.9kgfm大きい上に、その発生回転数も1,000rpm 低くありました。

しかしながら、販売成績が振るわず、わずか2年間の販売という極めて短命に終わっています。初期モデルが深刻な品質問題に晒されたことが致命的でした(後述)。

ゆえに、TX750が中古車市場に出ることはまれで、現在の「旧車」ブームの中でも知名度は低く、知っている人でも、「名前くらいは・・・」というのが大半という、マニアックなモデルとなっています。

以下のTX750のパーツ・ストック群はTさんの個人的所有物です。(これが「趣味」なのだから恐ろしい・・・)

なかでも珍品は、モトコが当時、作って売っていたというというシングルシートカウル。

テールランプはヤマハ・メイト(ヤマハの「カブ」)からの流用。

このシートカウルを付けたTX750は要レストア車なのですが、現役当時から登録を切らしておりません。

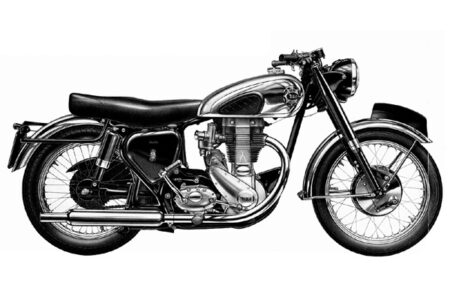

日本製スーパーバイクの時代  レース結果が車両の販売成績に直結するのは、世界最大の米国市場においても例外ではなく、第2次大戦後、米国に本格進出したノートン、BSA、トライアンフといった英国製オートバイは、幾多のレースで磨かれてきた「速さ」を武器に、インディアン、ハーレー・ダビッドソンらを脅かしていました。 レース結果が車両の販売成績に直結するのは、世界最大の米国市場においても例外ではなく、第2次大戦後、米国に本格進出したノートン、BSA、トライアンフといった英国製オートバイは、幾多のレースで磨かれてきた「速さ」を武器に、インディアン、ハーレー・ダビッドソンらを脅かしていました。

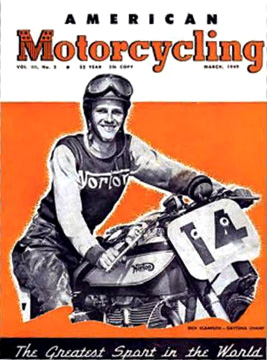

1961(昭和36)年以降は舗装面のクローズドコースで行われています。

当初はインディアンVSハーレーの頂上決戦の場でしたが、そこに英車が割って入ると、早くも1941(昭和16)年に初勝利を得ており、

1949(昭和24)年から1952(昭和27)年までの4連勝で印象的な強さを残しています。

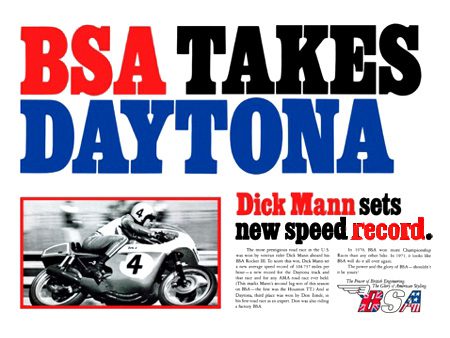

ノートンの時代が終わると、BSAとトライアンフが台頭します。

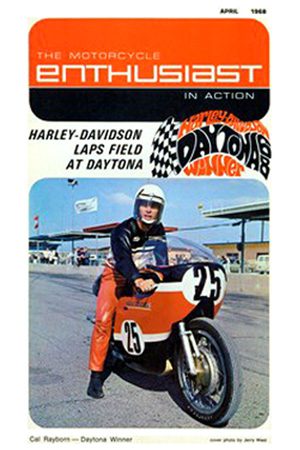

名手カル・レイボーンを得たハーレー・ダビッドソンは、1968(昭和43)年および1969(昭和44)年に連勝し、それがハーレーの200マイルレース最後の勝利となりました。

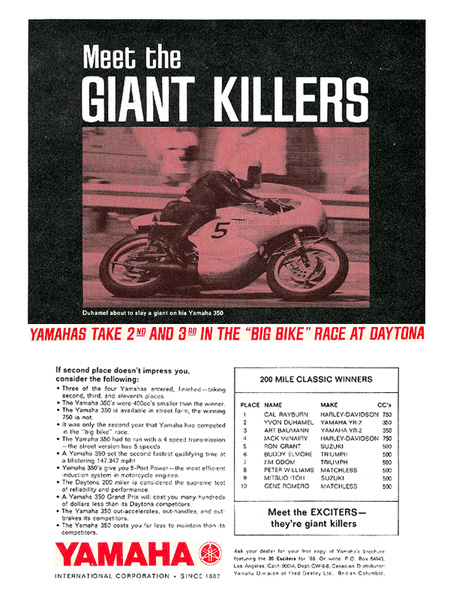

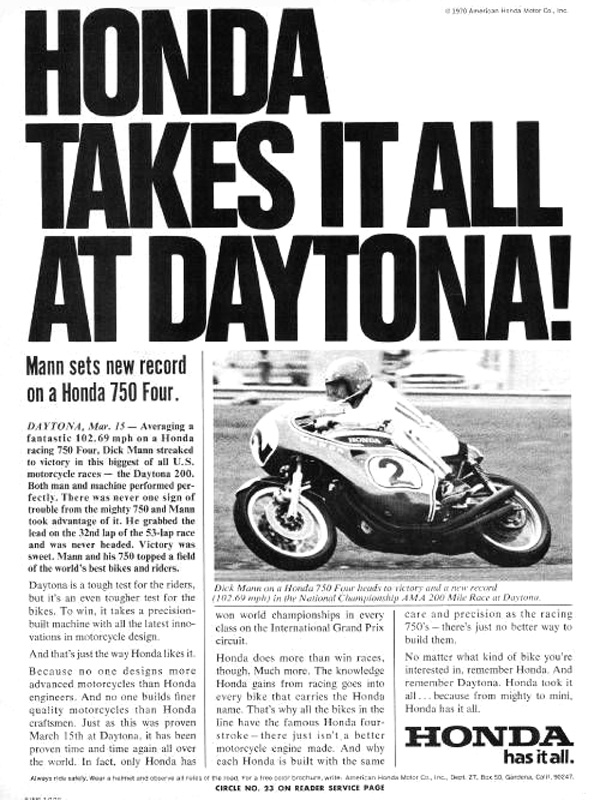

1969(昭和44)年までに28回行われたレースにおいて、 ハーレー・ダビッドソン 16勝 という形で勝利を分け合っています。英車連合の攻勢に対し、ハーレーが(1.5倍という排気量の優遇措置を受けていたとはいえ)健闘していることに驚かされます。 なお、1968(昭和43)年のレースでは、ヤマハが、たった350㏄のマシンで、HDに次ぐ2位と3位に着け、日本車による200マイルレース支配の萌芽を垣間見ることができます。

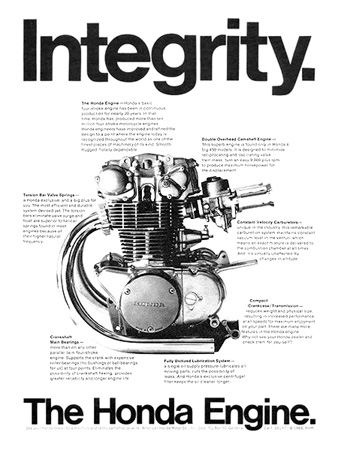

我が世の春を謳歌する英国車への追撃を最初に始めたのがホンダです。DOHCヘッドを持ち込み、英国車より200㏄少ない450ccの排気量で、同等の性能を掲げました。

CB450のハイテクは英国勢を震撼させましたが、少ない排気量がむしろ弱みとなって、その牙城を崩すまでには至りませんでした。大型車においては、ホンダの得意とする高回転・高馬力よりも、排気量ゆえの余裕のある走りが好まれたのです。

メグロの資産を引き継いだカワサキは、W1をして「日本で最も大きく、最も速く、最もパワーのあるオートバイ」と訴えます。しかし、日本人には受けの良かったW1も、「本物」を知っている米国では英国車の劣化コピー以上の評価は得られませんでした。

スズキは得意の2ストエンジンで大型バイク市場に参入しました。しかし、広い国土のまっすぐな道に慣れたアメリカ人の大半は、4ストロークの落ち着いたエンジン・フィーリングを好んだのです。

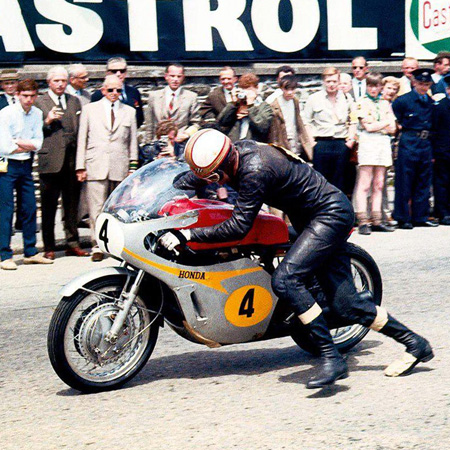

ホンダがCB450を皮切りに、欧米メーカーの聖域だった大型オートバイ市場に切り込む布石は、グランプリでも垣間見ることができます。 1959(昭和34)年のグランプリ参戦以来、小・中排気量クラスで覇権を握っていたホンダが、1966(昭和41)年、ついに最高峰500ccクラス参戦を開始します。500㏄参戦初年度、RC181駆るマイク・ヘイルウッドは、MVアグスタのジャコモ・アゴスチーニにライダータイトルこそ譲るも、メーカータイトル獲得に成功しています。

500㏄参戦2年目となる1967(昭和42)年は、接戦の末、ライダー/メーカータイトルともMVアグスタに続く2位に終わり、シーズン終了をもって、市販車の開発に注力することを理由に、ホンダはグランプリ全クラスから撤退しています。(ちなみに4輪F1は、1968(昭和43)年シーズン終了後撤退)

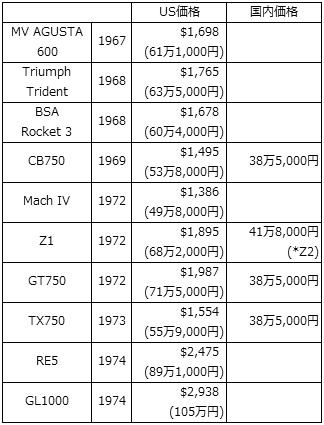

なお、グランプリでホンダの前に立ちはだかったMVアグスタは、1967(昭和42)年に自身初の大型オートバイを市販しています。満を持して世に出たエンジンはGPレーサーそのままのメカニズムで見る者を圧倒しました。

しかし、排気量は750ccでも500㏄でもなく600㏄が選ばれ、最終駆動方式はチェーンではなくシャフトでありました。これは傲慢独善で知られたドメニコ・アグスタ卿の、間違ってもMVの名を使ってレースに出ることの無いよう、という暗黙のメッセージと受け取られました。

車重は乾燥で220㎏もあり、そしてその醜いスタイリングから、アメリカでは「黒ブタ」とあだ名されたMV 600は、1970(昭和45)年までの4年間に、わずか127台のみ作られ、あまりに少数ゆえ、市場になんらかの影響を与えるまでには至りませんでした。  70年代に入ると、新時代のエンジニアリングで武装した日本車の時代がやってきます。

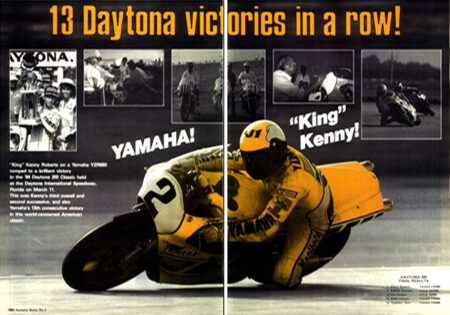

1971(昭和46)年のBSAの優勝は、2011(平成23)年にドゥカティが優勝するまで、非日本メーカーによる最後のデイトナ勝利となります。

13連勝を果たしたヤマハの勢いを、誰も止めることはできなかった中、唯一、ヤマハを倒すことをできたのは、「F750」から「スーパーバイク」へのレギュレーション変更(1985(昭和60)年)でした。

1970(昭和45)年から2023(令和5)年まで行われた54回のレースにおいて、 ヤマハ 27勝 と勝利を分け合っています。 英車勢の盟主BSAトライアンフ(1951(昭和26)年より、トライアンフはBSA傘下になっています)は、新興勢力の大攻勢を座して眺めていたわけではありませんでした。ボンネビルの成功華々しい1960年代初頭においても、まもなく日本製オートバイが大型車においても台頭してくるのは必至と捉えており、次世代エンジンの開発に取り掛かっています。 まずはDOHC化が検討されましたが、自らの技術レベルでは量産は無理と分かると、OHVのまま多気筒化を推し進めることを決めます。1965(昭和40)年に新型3気筒が形となっていますが、市販は1968(昭和43)年末まで待たされます。

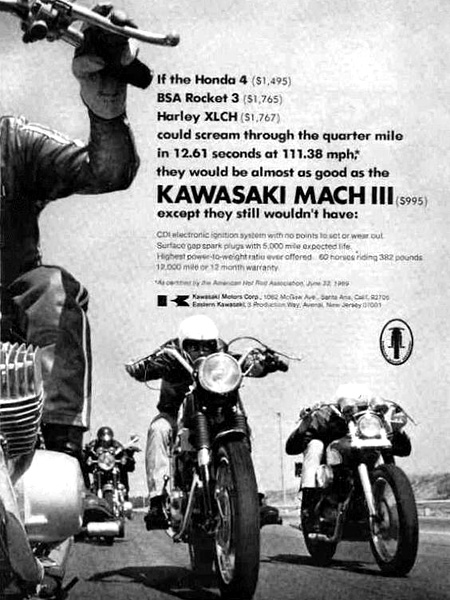

その新型3気筒を積むトライアンフ・トライデントとBSA ロケットIIIは基本設計を同じくする兄弟車ですが、単に外装を着せ替えただけではありませんでした。それぞれ独自のフレームを持たされ、エンジンもシリンダー傾斜角度を変えるなど手の込んだ差異を組み入れてあり、価格もトライデントは$1,765、ロケットIIIは$1,678と微妙に異なる設定がなされていました。

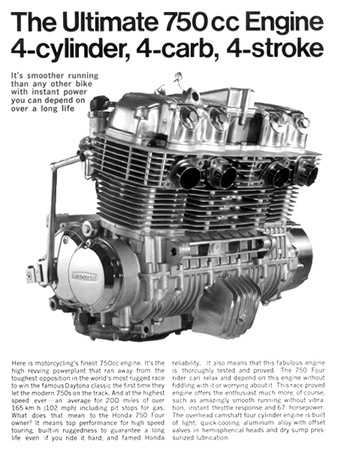

しかし新型3気筒は、肝心のパフォーマンスが劣っておりました。多気筒化の失敗で米国市場を失った英国メーカーは急速に衰退を余儀なくされ、その多くが70年代の荒波を乗り越えることはできませんでした。 ホンダはCB450での反省を踏まえ、量産市販車としては超ド級といえる750㏄4気筒エンジンを結実させました。

キング・オブ・スーパーバイク、CB750Fourの成功は伝説と言ってよいでしょう。世界最速を標榜していた英国車を性能においてのみならず、品質、販売台数・・・あらゆる面で完膚なきまで叩きのめしたのです。 当時、もはや人間の操る大きさを越えている、と評価された車体は、今見るとむしろコンパクトに見えるのが不思議です。

Wを売ってはみたものの、本物の前では通用しないと思い知らされたカワサキは、ノウハウのある2ストで勝負に出ることにしました。2スト500㏄3気筒のパワーで弾丸のように加速するマッハは、スピード狂に喜ばれましたが、本道・本流の存在にはなりえませんでした。

「$1,495のホンダ4気筒、$1,765のBSAロケット3、$1,767のハーレーXLCHは、ゼロヨン12.61秒で111.38mph(178km/h)に到達する$995のマッハIIIと同じくらい速いかもしれないが、マッハには他が持っていないこれだけの装備があります」的な広告。各車の価格を併記していることが興味深いところ。マッハは最安値であることを売りにしていました。

ヤマハは得意の2ストは使わず、英国車と同じ4ストローク650㏄ツインで勝負をかけました。ただし、OHV主体だった英国車に対し、メカニズム志向の日本メーカーらしくOHCヘッドを用意したのです。当時も今も「通」に評価されるオートバイでしたが、時すでに遅し、王者CB750の前では、もはやニッチな存在に過ぎませんでした。

XS-1は、後継モデルとなるはずだったTX750が短命に終わった後もTX650として継続販売され、さらにアメリカン・スタイルのスペシャルというシリーズに転用され、1983(昭和58)年までの14年間に渡り生産されています。  CB750が開拓したスーパーバイク市場をホンダだけに独り占めさせておくべきか、と日本の他メーカーがこぞってそこに参入し始めます。 今日の技術水準からすれば信じられないことかもしれませんが、当時、4ストロークの大型オートバイ用エンジンの開発は、ましてや4気筒ともなれば、決して低くない壁でした。現在、国内4メーカーの全てが、4スト並列4気筒の高性能エンジンを当たり前のように作っていますが、その域にたどり着くまでに各メーカーで紆余曲折がありました。 ホンダに続いた最初のメーカーはスズキでしたが、自社の技術資産である2ストに拘泥していました。

さらにカワサキが、500㏄から750㏄にフルスケール化されたマッハでその後に続きました。

しかし2ストでは、もはや成功は望めない状況にありました。エンジン特性といった商品性のみならず、排ガスによる大気汚染が米国で社会問題となり始めていたからです。 750㏄のマッハは、「本命」への「保険」に過ぎず、その本命は、CB750をすべての点で凌駕するZ1でありました。 カワサキはZ1を世に出すにあたり、自分たちが作ることができるものを売る、ではなく、アメリカ人が欲しいものを徹底的に調査し、それ以上のものを作って売る、という今では当然のマーケテイングを実践しました。その努力は報われ、Z1はCBを超える成功を収めました。

同じころ、当時の流行りであったロータリーエンジンのビッグバイクや、

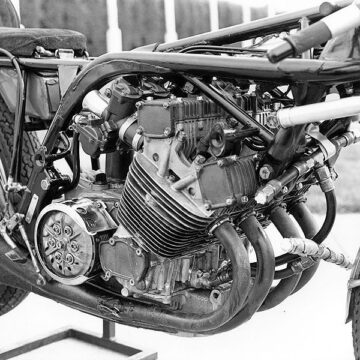

マッハの進化形となる水冷2ストローク4気筒エンジンを持つビッグバイクも試作されていましたが、

年々厳しくなる環境規制やオイルショックという時代背景・・・そしてなによりZ1の開発成功により、これらの試作車の開発は中止されています。 ヤマハは当初、ホンダとは違うアプローチで、自らのビッグバイクのスタイルを探っていました。 その頃ヤマハは、レースで圧倒的な強さを誇っていたTZ250/350の2スト並列2気筒を2基並べ、500㏄/700㏄並列4気筒とするエンジンを開発中でした。(これはTZ500/700/750として結実します。その活躍はいまさらここで説明するまでもないでしょう) 1971(昭和46)年の東京モーターショーに、その2スト並列4気筒エンジンを持つショーモデルをデビューさせています。(トヨタの依頼で開発していたレーシングエンジン用インジェクションが組み合わせれていました)

意外に知られていませんが、船外機メーカーのヤンマーは早くからNSUよりロータリーエンジンの製造ライセンスを取得しており、日本におけるロータリーエンジンの先駆でした。

ヤマハは自社のFRP製ボートの成型技術と引き換えにヤンマーから小型ロータリーエンジンの提供を受けると、GL750の車体に積み、RZ201として1972(昭和47)年の東京モーターショーに出品しています。実用まもないロータリーエンジンにはまだまだ技術的課題が多かったのですが、ヤマハはどこまで本気だったのでしょうか?

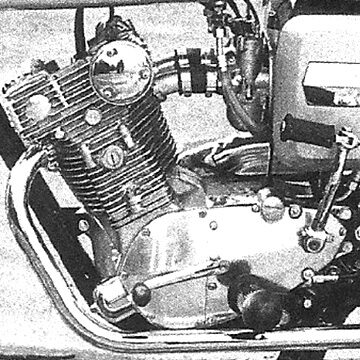

結局のところ、GL750のフレームに収まったのは、XS650の流れを汲む4ストOHC並列2気筒ながらも、100㏄排気量が上げられ、先進機構がふんだんに盛り込まれた新設計エンジンでした。

その後のヤマハのフラッグシップは、4ストDOHC並列3気筒のGX750(1976(昭和51)年)、4ストDOHC並列4気筒のXS1100(1977(昭和52)年)と続き、順調にカムとシリンダーの数を増やしていきます。

カワサキ、ヤマハ同様、スズキも4スト並列4気筒に至るまでにロータリーエンジンという段階を有しています。(実のところ、ホンダもロータリーエンジン搭載モデルを試作しているのですが、あくまで内部的な習作、という段階で留まっていました)スズキで特筆すべきは、それが市販にまで至ったところです。 ロータリーエンジンは排ガス清浄性という点では優れたエンジンでしたが、開発はまだ不十分で耐久性など機械的な不安定さが残されていた上、特に燃費の悪さが問題とされていました。オイルショックの最中に世に出たRE5はたった1年間の生産で、その命脈は完全に絶たれてしまいました。

RE5のUSでの価格は、$2,475(89万1,000円)でした。5年前とはいえCB750が$1,495(53万8,000円)、2年前のGT750が$1,987(71万5,000円)ですから、高価なオートバイだったといえましょう。  さてそのRE5を上回る高価格のオートバイが、ホンダの新たなフラッグシップ、Z1を全ての点で越えるGL1000です。CBが英車のエンジンの「2倍」だったのに対し、GLはBMWの「2倍」を狙っていたように思われます。当初の狙いであるスポーツモデルとしては成功しなかったものの、後年、ツアラーとして大成したのは誰もが知るところでしょう。

スズキが遅ればせながら4ストのGS750を世に出したのはCBより遅れること7年の1976年、その1000㏄版はさらに遅れること2年の1978年のことでありました。

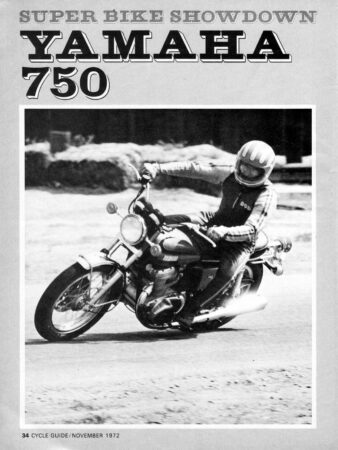

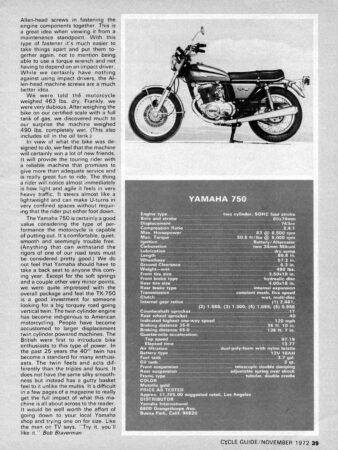

SUPER BIKE SHOW DOWNサイクルガイド誌1972年11月号で興味深い比較テストが行われています。

テスト車両は、ハーレーの1000cc以外、すべて750㏄で ハーレー・ダビッドソン スポーツスター というラインアップです。 |

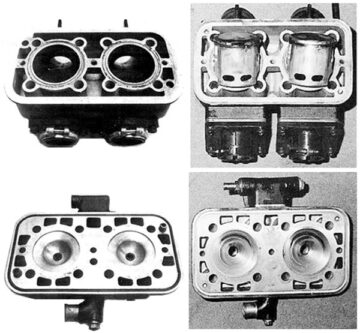

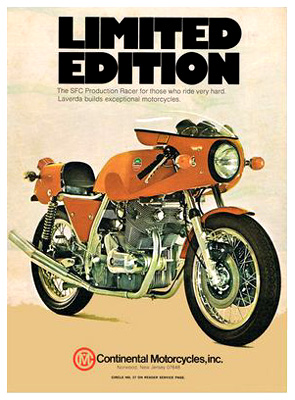

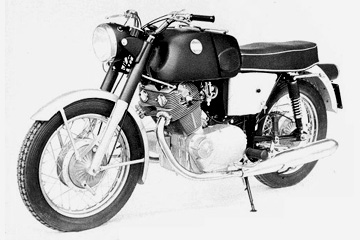

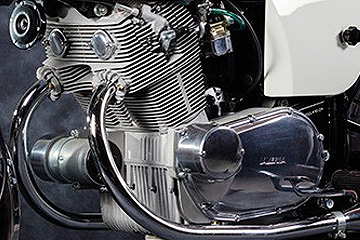

日本車が欧米のオートバイメーカーに与えた影響 戦後しばらく日本の工業製品は欧米製品の猿マネと揶揄されてきました。そのような中、最も早い時期にその優秀性を世界に知らしめたのは、カメラ産業・・・そしてオートバイ産業だったといえましょう。ただ欧米に並んだのではなく、70年代のスーパーバイクをもって、遥か高みに君臨することになりました。 当時の欧米メーカーらは、日本製オートバイはつまらない、そんなオートバイは作りたくない、などと思っていたわけでは決してなく、日本製スーパーバイクを凌駕するパワーを出したくても出せず、緻密で洗練された設計や卓越した品質・耐久性などはマネようにもマネられなかったというのが実情でしょう。 ラベルダ650ツインラベルダ初の大排気量エンジンは、控えめに言って、ホンダCB77(305㏄までスケールアップされたCB72の輸出仕様)のエンジンに「強く影響を受けている」ことは良く知られた事実です。伝説級の存在である750SFCのエンジンも、その650の発展形であります。

創業者フランチェスコ・ラベルダの息子マッシモ・ラベルダは、1965(昭和40)年の若干25歳時、市場調査にアメリカを訪れました。当地では、ハイエンドクラスで650㏄の英車が、ミドルクラスで305㏄のCB77が良く売れているを見て、そのいいとこ取りで・・・CB77のクリーンな設計そのままに排気量を650㏄まで上げたオートバイを作ることを決意します。 1966(昭和41)年に発表されたプロトタイプは、エンジンのみならず、オートバイ全体の印象もCB77に似ていました。今となっては信じがたい話でありますが、ホンダに似させることでホンダのような品質を持っていると消費者に思わせる戦略だったそうです。

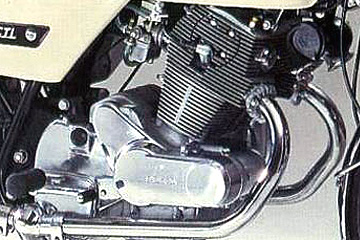

エンジン左 (上:ラベルダ650 / 下:ホンダCB77)

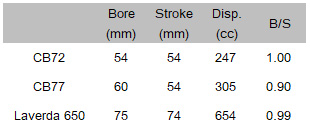

3車のボア、ストロークを眺めると、微妙に差があることが見受けられます。

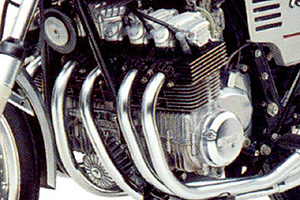

エンジンのみならずバックボーン・フレームも酷似しています。(上:ラベルダ650 / 下:ホンダCB77)

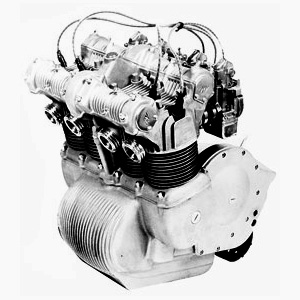

ベネリ 4&6気筒4輪はデ・トマソ、マセラッティ、イノチェンティ、2輪はベネリ、モトグッツイからなるデ・トマソ帝国を率いるアレハンドロ・デ・トマソの考えは明快でした。日本製スーパーバイクと同等のパワーを得るには、そのエンジンをそのままコピーすればいい、それを超えるには、そこから気筒数を増やせばいい、というものでした。 1972(昭和47)年、ベネリはCB500の4ストOHC4気筒エンジンを、そのままコピーし6気筒化した750セイをに市販しています。(56mmX50.6 mm のボアXストロークは両車で完全に一致します)

クランクケース全面中央に鎮座するホンダ流のオイルフィルターカバーのデザインまで同一、見事なまでのコピーぶりです。CBXより先に背面オルタネータを採用。ただしCBXのようにキャブを6個並べるわけにはいかなかったようで、デロルトVHB24を3連装しています。

興味深い出力は、CB500の48ps@9,000rpmに対し、750セイは77ps@9,000rpmと、排気量1.5倍に対し、見事出力は1.6倍となっており、目論見は達成されています。(ただし当時のイタリア車の公称馬力は、常に眉唾物でしたが) セイの4気筒版クワトロも存在し、こうなるとCB500の完コピとなっています。

なお、クワトロの最高出力は公称56psと、CB500の48ps@9,000rpmはおろか、CB550Fの50ps@8,500 rpmをも上回っています。(ただし当時のイタリア車の公称馬力は、常に眉唾物でしたが)

おそるべきことに250cc版クワトロまで市販しています。日本のメーカーが250㏄で4気筒を出すのは、その5年後の1983(昭和58)年、スズキGS250FWまで待たれます。

モトグッツイ ルマン 1000パフォーマンスで真っ向勝負しなくても、ルックスだけも日本車を真似てみようというのが、同じデ・トマソ帝国のモトグッツイでした。イタリアンデザインを捨てたルマン1000の評価は芳しいものではありませんでした。

トライアンフ バンディット / BSA フューリー英国メーカーによる打倒日本車の最後の試みが、DOHC350ccツインを積むこれらの兄弟車2台でした。

トライアンフ黄金期を技術面で支えたエドワード・ターナーが、自身のキャリア最後に設計したオートバイと言われていますが、ターナーによる初期プロトタイプ(画像上)は、エンジン、車体とも様々な問題が生じたため、バート・ホップウッドとダグ・ヘレによって、ほとんど別物といえるまでに設計変更を受けている(画像下)というのが実情です。

開発は3気筒750㏄のリリースが済んだ1968年に始まり、1971年のイヤーモデルとしてショールームに並ぶ予定でしたが、開発は難航し、スケジュールは遅れに遅れ、1972年春にようやく、量産試作モデルが12台作られ、カタログ撮影まで済まされました。 しかし、3気筒の失敗で財政破綻の危機に瀕していたBSAトライアンフには、それら2台を量産に移す体力は残されていませんでした。 プロジェクト・ノバハーレー・ダビッドソンがAMF傘下にあった1970年台、隆盛を極める日本製オートバイとの勝ち目の薄い販売競争に疲弊しきっていました。そのハーレー史上最悪の停滞期に、自社の技術的遺産とは完全に決別したパフォーマンス志向の新型エンジン開発が開始されています。 その水冷V型DOHC2バルブエンジンは、ポルシェの設計で、ボアストロークを共通とし、インナーパーツも共有した V2 400cc(ないし500cc)、V4 800cc(1000cc)、V6 1200cc(1500cc) のモジュラー展開が考えられていました。

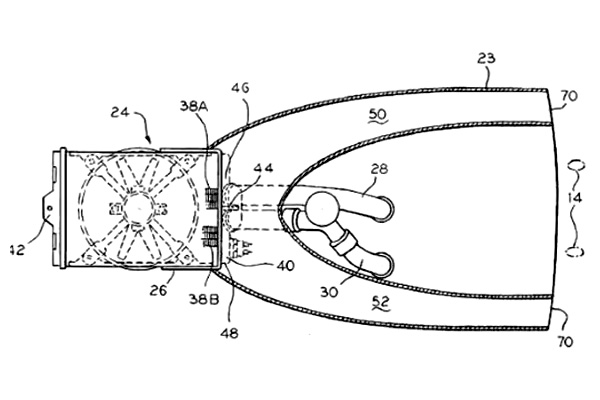

無粋なラジエターはリアタイヤ上部に置いて見えなくする、という意欲的なデザイン(米国特許)でした。

1981(昭和56)年、AMFがハーレー・ダビッドソンの経営から撤退すると、1983(昭和58)年、新経営陣は、1976(昭和51)年以来、1,600万ドル(現在の約10億円)という莫大な予算を投下してきたノバプロジェクトを中止する決定を下します。 彼らは、自社の伝統を踏襲したエボリューションエンジンを次期エンジンとする運命的な選択を行いました。(エボリューションエンジンが、死に体だったハーレー大復活の立役者となったことは、よく知られた通りです) ノバのメインエンジンはV4で、2,000時間以上ベンチ上で回され、ランニングプロトタイプは16万km以上のテスト走行を済ませていました。

V2とV6はモックアップで終わっています。

|

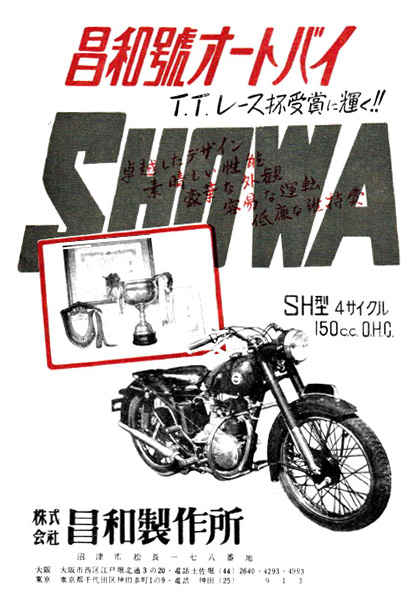

ヤマハ TX750略史 2スト屋だったヤマハに、4ストローク技術をもたらしたのは、吸収した「昌和製作所」です。

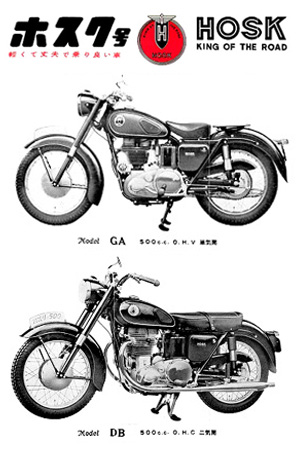

さらに遡れば、昌和は「日本高速機関(ホスク)」を吸収したことで、その技術を得ています。ホスクは輸入オートバイ商であった山田輪盛館を母体としたごく小規模なメーカーに過ぎませんでした。

1960年代末、国内オートバイメーカー各社でアメリカ市場を狙ったビッグバイク開発が始まると、ヤマハは、初の4ストローク大型エンジンに英国車に倣った並列2気筒を選択し、1970(昭和45)年、XS-1を登場させています。

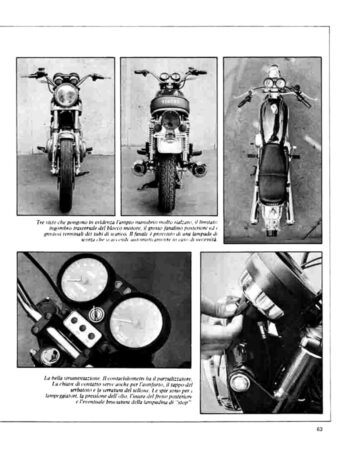

XS-1は、時代遅れとなりつつあった英国車を範としたことで、デビュー時点でライバルより性能面で見劣りしていました。ヤマハは一刻も早く、ライバルを凌がずとも並ぶ性能を持つフラグシップを投入する必要に迫られたのです。 XS-1のデビューからわずか2年後の1972(昭和47)年、フルスケール750㏄の新型エンジンを持ち、最高速度195km/hを標榜するTX750を市場に投入することに成功します。 TX750は、常に信頼性の低さ(熱問題、潤滑問題)とともに語られ、販売成績は低迷してしまいました。72年モデルは約15,000台、73年モデルは約11,000台(他に74年と75年に追加生産1,300台およびヨーロッパ向け5,500台)が生産されると実質2年で生産終了という短命に終わりました。 1972年モデル

1973年モデル

TXファミリー

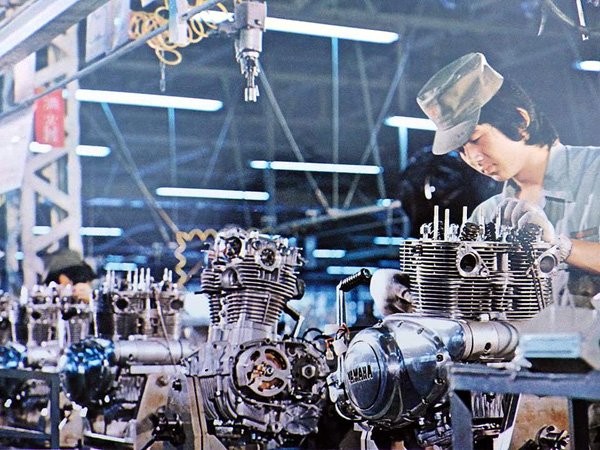

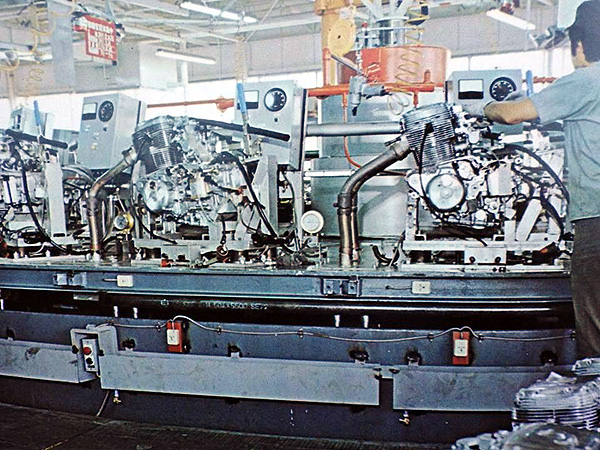

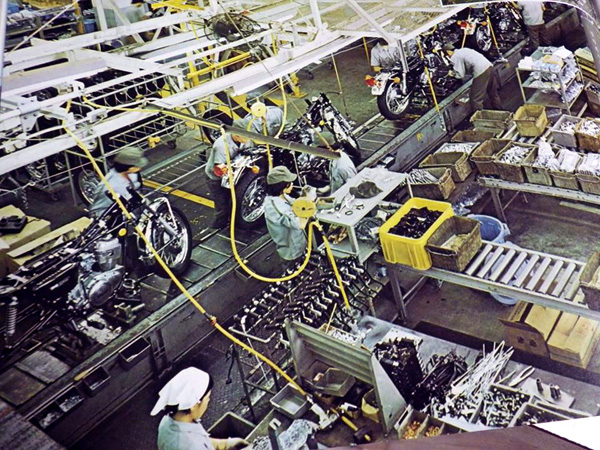

生産ライン

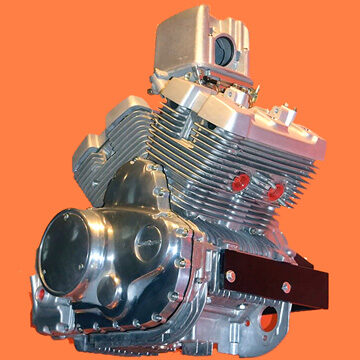

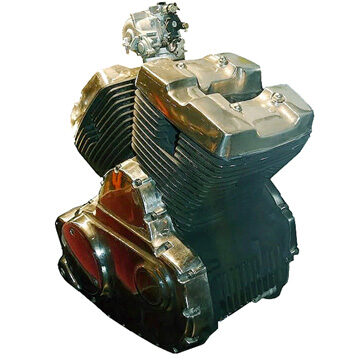

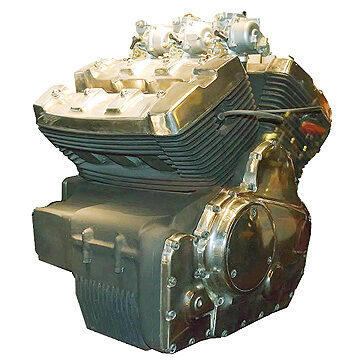

オムニフェイズ・バランスシステム

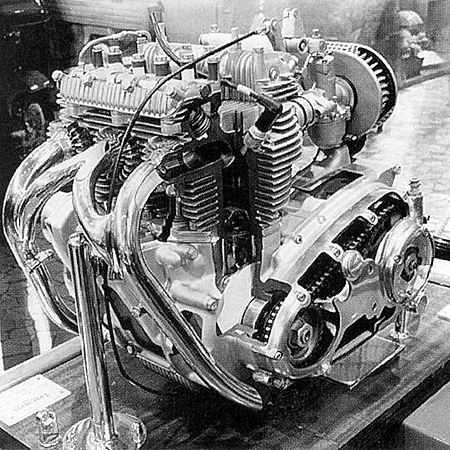

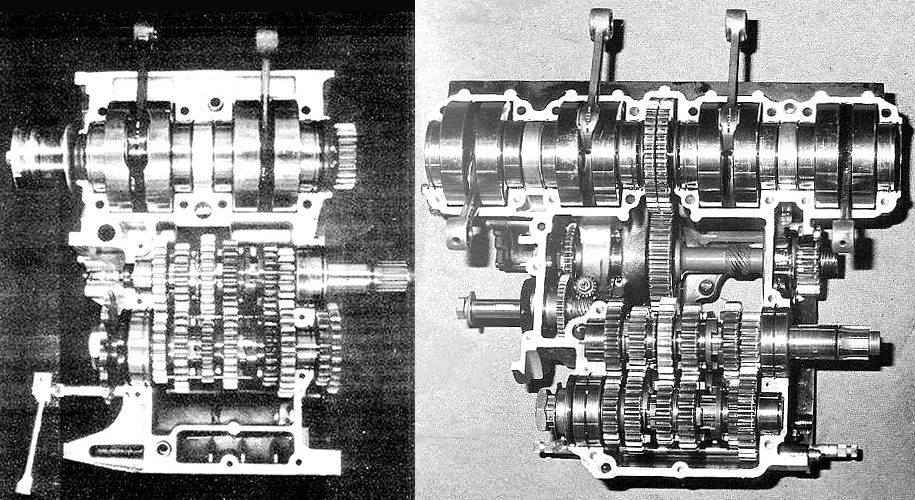

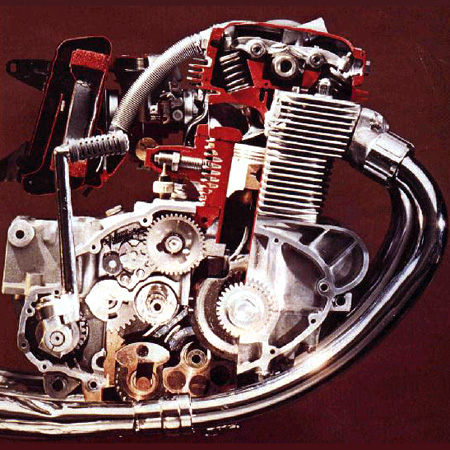

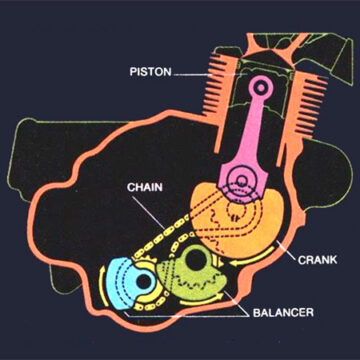

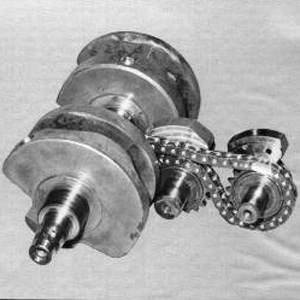

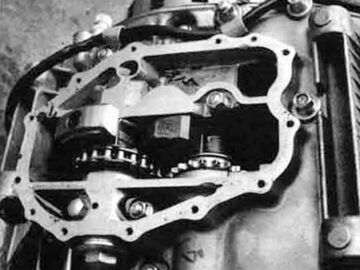

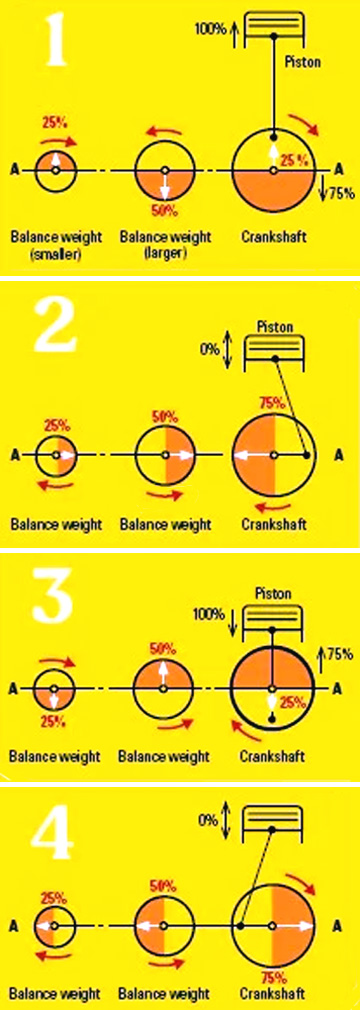

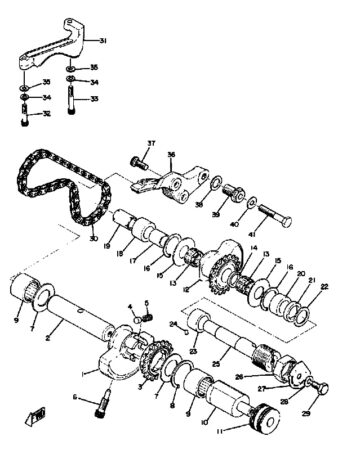

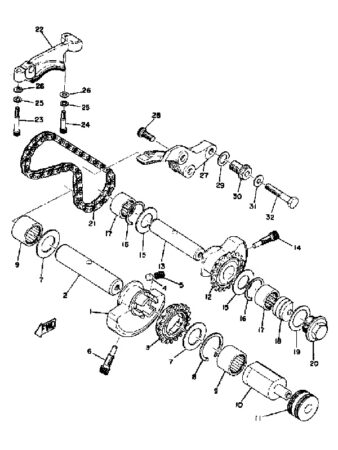

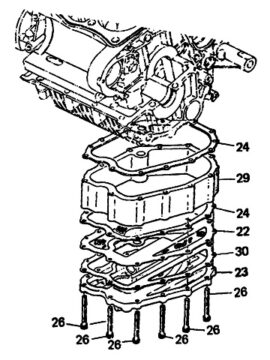

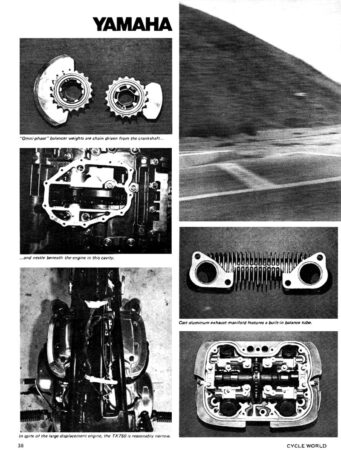

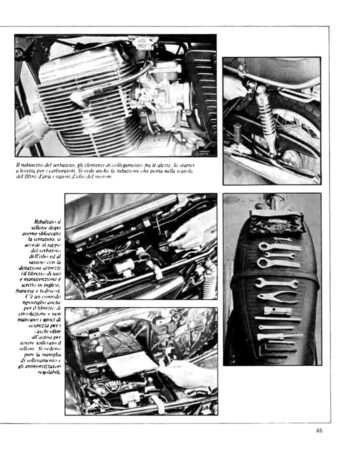

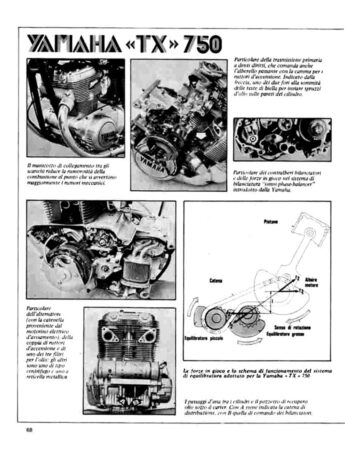

TX750のエンジンを語るにあたり、まず初めにTX750特有のオムニフェイズ・バランスシステムを紹介しなくてなりません。 ピストンが上下動する際に生じる振動を打ち消すために、2本のバランスウエイトシャフトがエンジンサンプ内に配置されており、ギアを介し、1本のチェーンでクランクシャフトと接続されています。

大きいウエイトの付いたシャフトはクランクと逆回転し、小さいウエイトの付いたシャフトはエンジンと同方向に回転します。2つのバランスウエイトがどのように機能するかは以下の図をご参照ください。

TXを苦しめた2つの品質問題意欲的な設計が盛り込まれたニューエンジンに、発売早々、熱と潤滑の問題2点が発覚しています。 熱問題熱問題は、左右エキゾーストパイプを結ぶバランスチューブから出る熱でオーバーヒート傾向を見せることです。

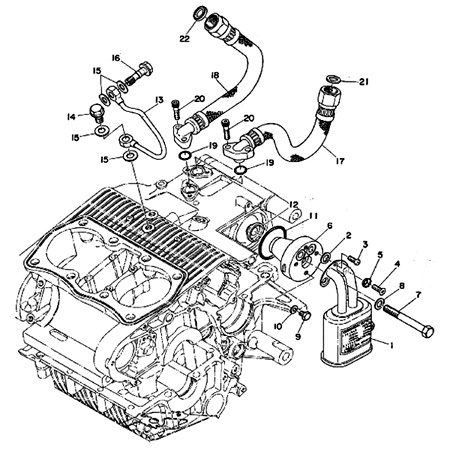

ヤマハは対策部品としてオイルクーラーを用意しました。

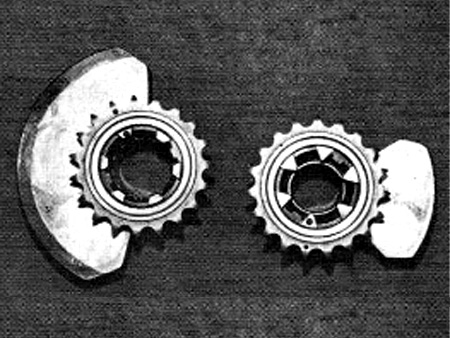

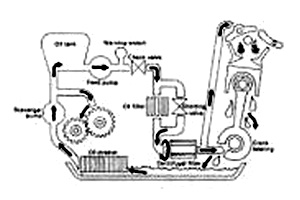

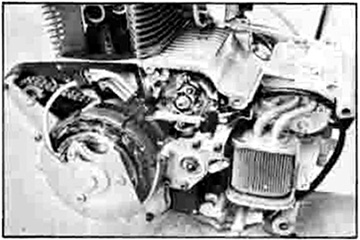

潤滑問題潤滑問題は、特徴的なオムニフェイズ・バランスシステムによって引き起こされました。 エンジン高回転時、バランスウエイトがオイルを過剰にかき混ぜてしまい、潤滑不良に陥り、最悪の場合、クランクメタルの焼損および、カムシャフト駆動用チェーンの伸び(=バルブ・タイミングの狂い)を引き起こす恐れがありました。 これらの対策には、新設計のバランスシャフトや、

より深いオイルサンプ、など、18個所におよぶ大掛かりな改修を必要としました。

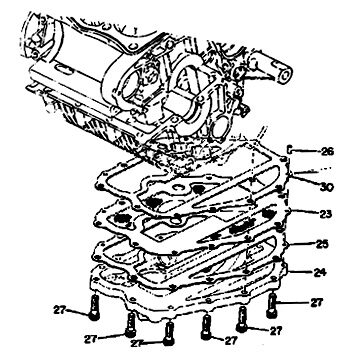

また、ドライサンプ方式を採用した上、特殊な形状のオイルフィルターを特殊な位置に設置したため、潤滑経路が複雑となり過ぎたことも問題の一因とする説もあります。

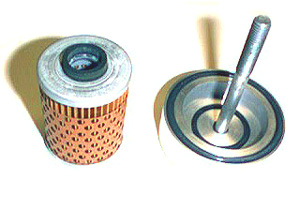

オイルフィルターは本当に奇妙な形状をしており、今となっては入手も容易ではありません。

一般的な形状のフィルターを使用するためのアダプターが、アフターマーケットパーツとして供給されています。

|

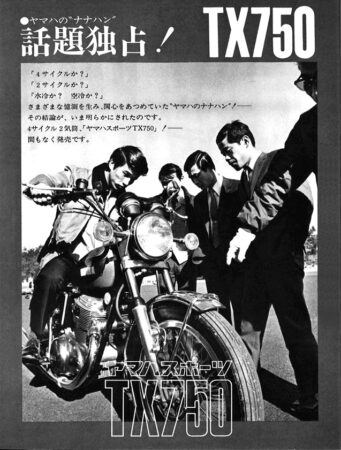

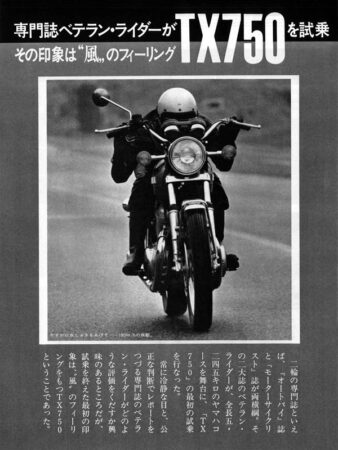

雑誌記事ヤマハニュース 1972年4月号ヤマハニュース 1972年9月号CYCLE GUIDE Nov. 1972

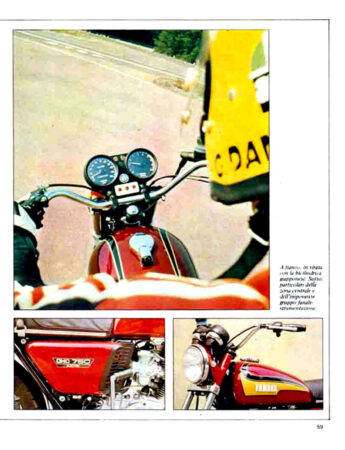

CYCLE WORLD Dec. 1972MAXI MOTO 1973 |

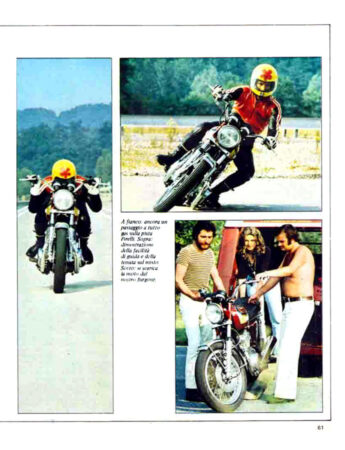

モータースポーツカストロール6時間プロダクションレースヤマハはセールスプロモーションの一環として、1972年10月15日に開催されたオーストラリア最大のオートバイレース「第3回 カストロール6時間プロダクションレース」(日本で言えば「鈴鹿8時間耐久レース」に相当)に、トニー・ハットン他14人のスター選手と契約し、6台ものTX750の大艦隊を送り込みました。

レース結果は以下の通りです。

13位と聞くとなかなかの成績に聞こえますが、アンリミテッドクラス最下位は14位(XS650)ですから。

6台中、3台が完走し、最高位はオズボーン兄弟組(#5)の総合7位、クラス5位でした。

大挙押し寄せてきたヤマハ艦隊の情けないレースぶりを評して、カストロール6時間の公式サイトでは『このレースで恥ずかしいデビュー(an embarrassing debut)を飾ったTX750は、逆宣伝効果から立ち直ることができず、12ヶ月でショールームから姿を消した』と書かれています。 余談ですが、当初、グラハム・ゲイツ/ゴードン・ローレンス組のドゥカティ750GT(#18)が333周を果たし、総合2位に入っていました。

レース後の車検で、排気量が890ccに拡大されていることが判明、チームは失格となっています(笑) ザントフォールト6時間レースヤマハのヨーロッパ基地はオランダ・アムステルダムにある故でしょう。1973(昭和48)年夏、ヨーロッパに初めて輸出されたTX750が、オランダ、ザントフォールトサーキットで開催された6時間レースに参戦、ヘンク・クラッセンが6位入賞を果たしています。 ボルドール24時間レース同年、フランス、ル・マンのサルテサーキットで開催されたボルドール24時間にも2台のTX750が出走しましたが、2台ともカムチェーン切れで、朝を迎えることなくリタイヤしています。 ヤーノ・サーリネンとTX750TX750のヨーロッパ向けカタログには、1973年シーズンのワークスライダーであったヤーノ・サーリネンがフィーチャーされています。

撮影は、アムステルダムのヤマハ・ヨーロッパで行われた模様。(横の女性はヤーノ・サーリネンの妻ソイリ・サーリネン)

サーリネンについては・・・こちらで https://www.powerhouse-mc.com/blog/?p=22392#1973monza 変わり種白バイ

サイドカーレーサー

チョッパー

国内カタログ

海外カタログ

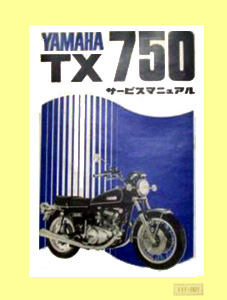

サービスマニュアル(国内)

サービスマニュアル(海外)

パーツリスト

オーナーズマニュアル

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ミニチュアモデルTX750は、その知名度の割に、ミニチュアモデルの数には恵まれていると言って良いかもしれません。ただし、精巧なスケールモデルは皆無で、子供向けオモチャが存在するのみです。 Polistil 1/10YAMAHA 750 c.c.イタリア、ミラノのミニカーメーカー「ポリスティル」製。1/10という比較的大スケールゆえ、ここで紹介するミニチュアの中では最も精巧な細部を有しています。

クラッチケーブルの取り回しが残念。

ポリスティルには、1/10のほか、1/15、1/24のオートバイシリーズもあり、出せば売れる時代であったのでしょう、無暗矢鱈にラインナップを拡大させていました。 TX750は1/24でもラインアップされています。

ポリスティルについては、さすがイタリアの会社というべきか、1972年のウイリアムズF1マシンのメインスポンサー(当時は「ポリトイ」名義)であったことに言及しておかなければなりません。

Altaya 1/18Joe Bar Teamフランスのミニカーメーカー「アルタヤ」は、同じフランスのバイクマンガ「ジョー・バー・チーム」に登場する一連のオートバイを立体化しています。TX750およびそのライダーもシリーズに含まれており、バイクの特徴をなかなか的確にとらえていて、これだけデフォルメしていても、一目でTX750と分かる出来です。

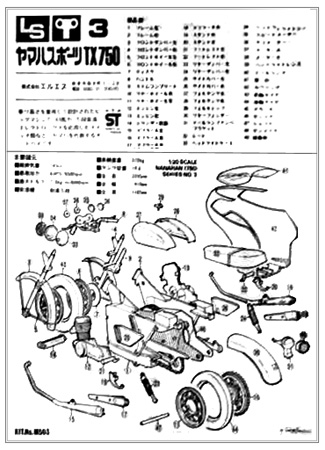

LS 1/20ヤマハ スポーツ TX750 / TX750 サイドカースケールモデルで定評のあったプラモデルメーカー「エルエス」(岐阜県岐阜市)の作ですが、残念ながら、ゼンマイ走行するオモチャキットです。なぜか箱絵がヤーノ・サーリネン風のライダーが駆るTZ500風となっています。

それでも中身はTX750に寄せた風なオートバイが入っているのですが、組立説明書には、それにフルカウルを組むよう描かれています。

上のTX750に側車を追加したもの。

Bandai 1/20ヤマハ スポーツ TX750 / TX750 レーサータイプTX以外には見えない、というくらいには似ていますが・・・ウインカーが付いていませんね。

エルエスよろしく、TZ風カウルを付けて「レーサータイプ」を自称。

1/20というスケール、さらに実車に存在しないカウル付きバージョン・・・上のエルエスとの関連を勘繰らずにいられませんが、エルエスはオールプラ製、バンダイはダイキャスト製と、つくりは根本から異なります。 スケール不明の乾電池で走るタイプ。デフォルメ強めで、TX750と同定するのは厳しめ。

FUJI 1/24「FUJI」は、東京都台東区寿に存在したプラモデルメーカー、「フジホビー(富士)」のブランドです。同社は1969(昭和44)年4月、1968年末に倒産した「マルサン」の金型を引く次ぐ形でに設立されています。

ODK 1/24FUJIのロゴの代わりに「ODK」のロゴが印刷されていますが、「ODK」は、駄菓子屋系チ-プキット界ではビッグネーム(笑)の「オダカ(尾高産業)」のロゴタイプです。オダカは、東京都葛飾区本田町(現在の立石)に存在していました。

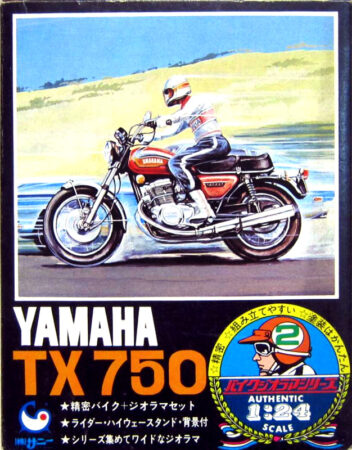

SUNNY 1/24東京都北区東田端に存在した「サニー」は、倒産メーカーの金型を手に入れ再販したり、韓国のアカデミー社や台湾のブルータンク社といったアジアンメーカーのキットを輸入販売したりと一時期、それなりに目立つメーカーでした。 そこが、1/24という小粒ながら、なかなかマニアックなラインアップのオートバイシリーズシリーズを有しており(後述)、その一つがTX750でした。

ライダーフィギュア、ハイウェイスタンドを同梱した「バイクジオラマシリーズ」も展開。

サイドカーのバリエーション展開もありました。

上記3社のTX750は、薄々お気づきかもしれませんが、すべて同じ金型から生まれたものです。登場順は確かなことは言えませんが、「フジ」→「オダカ」→「サニー」のように思われます。 ENTEX 1/25「エンテックス」はアメリカの玩具商社で、主に日本の模型メーカーからOEM供給を受けたものを、自社ブランド製品として米国内で販売していました。

言うまでもなくエンテックスの元ネタはサニー(=オダカ=フジ)の1/24です。(1/25とありますが、1/24をアメリカで主流の1/25スケールに表記だけ変えたのでしょう) さて、「フジ」、「オダカ」、「サニー」、「エンテックス」の4社すべてが、(基本的に)金型を自社製作しないことで知られていますから、4社の他に金型を作ったメーカーがあると推測されます。 サニーの1/24シリーズ全8種には、ありがちな国内4社のフラッグシップのほか、

かなりマニアックな外車4台もラインアップされています。

そのチョイスの確かさを鑑みるに、50年前の三流模型屋のオヤジのセンスとは思えません・・・どこか海外メーカーの製品だったのでしょうか?事情をご存知の方の情報ご提供お待ちしております。 [追記] こんな広告をみつけてしまいました。一連の「外車」も富士ホビー製でありました!

Zee Toys 1/26「ズィートイズ」は、本社はアメリカ、製造は香港の下請け工場、といったよくある玩具メーカーのひとつ。1/26という変則スケールで、オートバイのミニカーをシリーズ展開していました。

その出来は見ての通り。

Yat ming 1/26ズィートイズの下請けをしていたのが、香港のミニカーメーカー「ヤトミン」でした。

TOMY 1/37どうみてもTX750には見えない・・・天下の「トミカ」も、決してヤトミンを笑えない再現度ですね。

|

米国で最も注目されるオートバイレース「デイトナ200マイルレース」は1937(昭和12)年から始まっていますが、1960(昭和35)年までは公道を使ったビーチコースで、

米国で最も注目されるオートバイレース「デイトナ200マイルレース」は1937(昭和12)年から始まっていますが、1960(昭和35)年までは公道を使ったビーチコースで、